El aire tenía un olor a tierra removida y a cal fresca. Las paredes del nuevo cuartel de la Guardia Civil resplandecían bajo el sol manchego en el extrarradio del pueblo, donde antes se erguía la parroquia de Nuestra Señora del Valle. Aunque nadie lo decía en voz alta, todos eran conscientes de que aquel edificio había sido construido sobre huesos olvidados y escombros sagrados. Unos noventa años antes, en febrero de 1838, el fuego del odio carlista había convertido la iglesia en cenizas. Los restos de generaciones de calzadeños estuvieron en el antiguo cementerio, situado al lado. El sitio permaneció en silencio durante décadas, pero el ayuntamiento decidió transformarlo en un parque. En ese lugar, entre bancos de hierro forjado y árboles jóvenes, se planeó erigir un monumento a la reconciliación; un acto pacífico entre aquellos que combatieron en lados contrarios durante la Primera Guerra Carlista. Sin embargo, la reconciliación no siempre se presenta en forma de estatuas. A veces, se presenta como ladrillos, puertas con cerraduras nuevas o pabellones donde uno puede descansar tranquilamente.

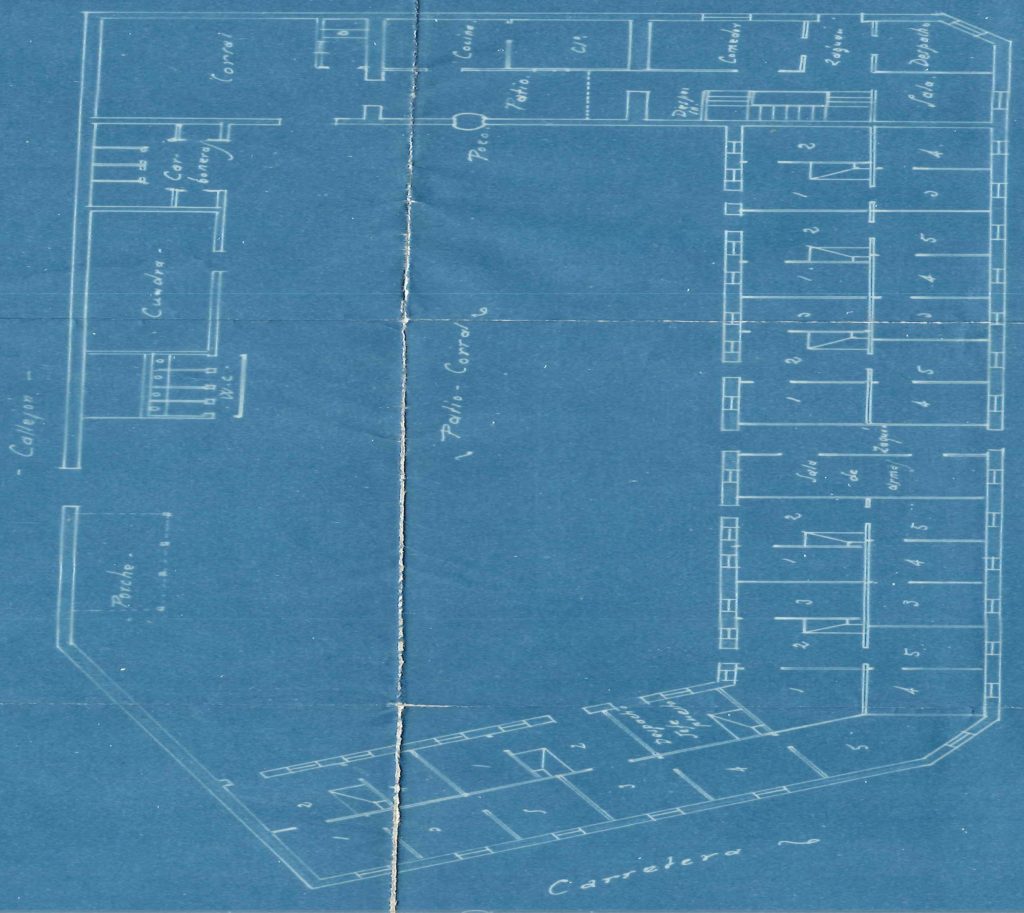

José Arias y Rodríguez Barba, arquitecto de manos firmes y mirada tranquila, fue el responsable del diseño del nuevo cuartel de la Guardia Civil. No se trataba de un proyecto cualquiera. Era consciente de que estaba edificando sobre historia, memoria y heridas. Por eso prestó atención a cada aspecto: los techos elevados, las ventanas grandes, los patios conectados, el pozo de uso compartido. Deseaba que el edificio exudara dignidad. Arias no era un extraño en la provincia. Desde su llegada al Ayuntamiento de Ciudad Real en 1923, cuando fue nombrado arquitecto municipal, dejó una profunda huella en la apariencia de la ciudad. En la Biblioteca Popular (1932), en el Mercado de Abastos, cuya construcción comenzó en 1934 pero no se terminó hasta después de la guerra, y en la Casa Fuertes (1934), que también es conocida como Casa de la Radio; además, estaba su firma en los trabajos del Parque Gasset, donde diseñó el Palomar, y en la Casa de Socorro (1931). Todas ellas eran obras que fusionaban la funcionalidad con la belleza y que simbolizaban un nuevo modo de comprender la arquitectura: como una conversación entre la ciudad y sus habitantes, entre el trabajo individual y el esfuerzo colectivo.

—Aquí hubo muerte —le comunicó Fausto de la Calle Fernández, el maestro de obras, a José Arias—. Sin embargo, también es posible que haya vida. Orden. Porvenir.

El sargento, que fue asignado al nuevo puesto con seis guardias civiles, viajó en tren desde Valdepeñas. Tres caballos y una maleta de cuero lo seguían. Cuando descendió, el alcalde Antonio Racionero Real lo saludó con un apretón de manos y le hizo una promesa:

—Este cuartel es de usted, sargento. De la gente para ustedes. Que su presencia traiga tranquilidad.

El inmueble era extenso: pabellones para la tropa, una sala de armas, un despacho, una cuadra, un lavadero, letrinas separadas por sexo, dos carboneras y dos pabellones para el sargento. Todo estaba organizado con cuidado. El inspector de sanidad, Pedro Antonio Gascón, había confirmado que las condiciones eran ideales: techos de 3,70 metros, pisos altos, ventilación adecuada y un pozo con agua potable.

Martín Garrido Gómez, el jefe de línea, estuvo en la casa cuartel poco después. Recorrió los corredores, revisó los pabellones y se paró frente a la construcción que el ayuntamiento había hecho. Comedor, dos plantas en algunas zonas, despacho, varias habitaciones y un patio con lavadero y pozo. Todo estaba preparado para su llegada. No obstante, Martín Garrido no se estableció allí.

—Lo aprecio —dijo al alcalde—, pero mis responsabilidades me mantienen en Ciudad Real. Este cuartel será para ustedes y sus hombres. Cuando sea necesario, yo vendré, pero no me quedaré.

El contrato de cesión, que se firmó el 30 de septiembre de 1927, obtuvo la aprobación del Director General de la Guardia Civil, Ricardo Burguete Lana. Éste último sería presidente de la Cruz Roja durante el periodo de la Segunda República. El alquiler no sería pagado por el Estado. El ayuntamiento, por otro lado, asumía un compromiso que trascendía el acto simbólico. Se exigía cuidar del edificio como si fuera tuyo, con el mismo esmero con que se cumple una promesa. Las paredes tenían que ser blanqueadas al interior y al exterior cada primavera, en abril o mayo, para recuperar su luminosidad original. El municipio tenía la obligación de arreglar sin dilación los techos, las puertas o los pisos que se deterioraban debido al uso o al paso del tiempo. Si los pozos negros se llenaran, necesitarían ser vaciados. Si aumentaba la dotación, se llevarían a cabo las construcciones requeridas para albergar a más familias. El ayuntamiento se comprometía a proporcionar otro edificio sin excusas ni retrasos, si en algún momento el cuartel dejaba de ser digno. El cuartel se integró en el paisaje, como si siempre hubiera estado presente. No obstante, algunos ancianos todavía tenían en la memoria la iglesia. Y en las noches de tormenta, aseguraban escuchar los ecos de campanas que no estaban allí entre las paredes del cuartel.

—Son las piedras —afirmaba Lorenzo Muñoz, que fue testigo del contrato junto con Eloy Forcallo—. Las piedras recuerdan.

Y tal vez tenía razón. Porque, en Calzada de Calatrava, no se borra la historia, sino que se edifica por encima. Y, en ocasiones, la reconciliación brota entre el uniforme y la piedra.

Todo lo que se relata aquí tiene como fundamento la documentación original conservada en la sección de la Guardia Civil del Archivo General del Ministerio del Interior, que presenta con exactitud los contratos, documentos escritos, planos y testimonios que constituyeron este capítulo de la historia local.