Un estudio reciente acerca de Antonio García de la Parra, también llamado Orejita, un notable voluntario realista y, posteriormente, carlista de Calzada de Calatrava, reveló descubrimientos imprevistos que aportan nuevos elementos a la historia local. Cuando revisaba documentos vinculados a la calle Real, donde Orejita residió junto a la casa del exalcalde Ramón Fernández Rubio, conocido como el Moro, al lado del actual Círculo Agrícola, encontré una mención de un documento escrito en 1700. Un documento asombroso: la anulación de un censo a favor de la Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción, fechado en 1623, aunque me fue imposible encontrar esa escritura en los protocolos del año correspondiente, ya que no están en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real. Se ofrece a continuación un estudio pormenorizado de este censo y su entorno, que muestra las dinámicas económicas, sociales y religiosas del tiempo.

En el siglo XVIII, España vivía una transición económica y social marcada por las reformas borbónicas y el declive del feudalismo. Entre los contratos que dominaban la economía rural y eclesiástica, los censos ocupaban un lugar central. Heredados de la Edad Media, eran acuerdos perpetuos o temporales donde una parte (generalmente una institución eclesiástica, noble o particular) prestaba una cantidad de dinero, conocida como el principal, a otra (deudores, a menudo campesinos o pequeños propietarios), a cambio de una renta anual fija, los réditos, garantizada por un bien hipotecado. Los censos perpetuos se distinguían, específicamente, por su duración indefinida, que pasaba de una generación a otra; siendo un instrumento esencial para las órdenes religiosas y las cofradías que buscaban obtener ingresos estables.

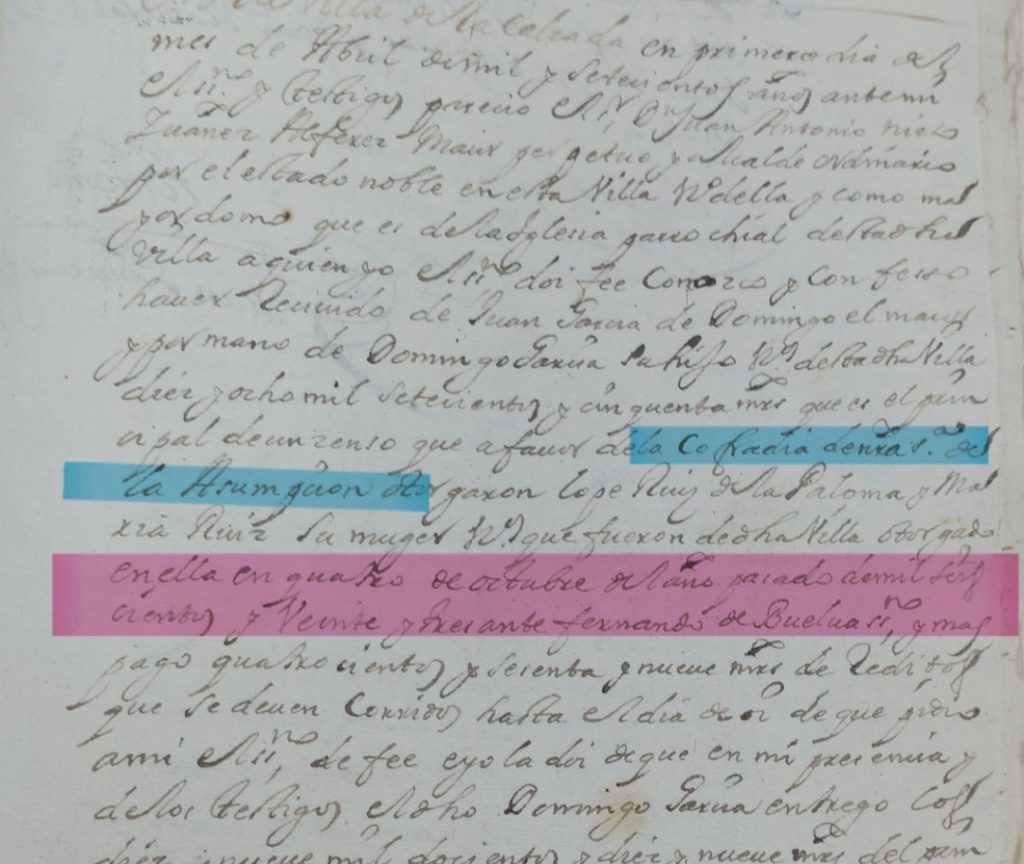

Un caso famoso de esta práctica es el censo concedido por Lope Ruiz de la Paloma y su mujer María Ruiz en beneficio de la Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en Calzada de Calatrava, que fue creado el 4 de octubre del año 1623. En este caso, la cofradía otorgó un principal al matrimonio (calculado en 18.750 maravedíes según su redención en el año 1700), que se comprometió a abonar una renta anual perpetua, garantizada por un bien inmueble en esta villa. Este acuerdo muestra cómo las cofradías empleaban los censos para costear actividades de carácter religioso, como la caridad o las misas, a la vez que los deudores lograban liquidez sin renunciar a la propiedad total del bien. Cabe señalar que, en este tipo de censo perpetuo, el principal no se disminuía con los pagos de los réditos. Estos eran un pago anual (calculado en 2,5% o 469 maravedíes anuales) y no una amortización del capital, que se mantenía igual hasta su rescate.

No obstante, los censos no estaban libres de controversias. A partir del siglo XVIII, su rasgo perpetuo empezó a ser cuestionado porque inmovilizaba propiedades y creaba deudas acumuladas que perjudicaban las economías locales. La Iglesia, que controlaba una gran parte de estos contratos por medio de cabildos, órdenes y cofradías, los consideraba una inversión moralmente permisible si las tasas de réditos (usualmente entre el 3% y el 7%) no eran vistas como usura. No obstante, la ausencia de regulación a menudo resultaba en incumplimientos, especialmente en áreas rurales donde los deudores enfrentaban problemas económicos.

Los réditos de la Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción parecen haberse abonado de manera regular. Se registraron 469 maravedíes de réditos pendientes para abril de 1700, lo que indica que Lope y María (y sus sucesores) pudieron efectuar pagos de los réditos durante los 77 años anteriores, cumpliendi con el pago en los años previos a la redención. Si consideramos que pagaron regularmente hasta el año pasado, estos 469 maravedíes representarían la renta anual que se debía antes de la cancelación, que era del 2,5% del capital principal, y eso no disminuyó el capital pendiente.

La posibilidad de suspender un censo perpetuo fue un asunto que se desarrolló en el siglo XVIII. Si bien en teoría eran irrevocables, en la práctica podían ser redimidos si los deudores reembolsaban el capital, lo que significaba que la obligación de pagar intereses se extinguía. Este procedimiento necesitaba la autorización del prestamista y frecuentemente se negociaba de acuerdo con las obligaciones financieras acumuladas. Las reformas borbónicas, que fueron implementadas durante el gobierno de Felipe V (1700-1746), empezaron a promover la redención de censos con el objetivo de liberar tierras y modernizar la economía; esta transformación se afianzó posteriormente con las Cortes de Cádiz (1810-1813).

La Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción es un caso específico que demuestra esta práctica. Juan Antonio García de Domingo le dio a Juan Antonio Nieto Juárez, quien era el alférez mayor, el alcalde y el mayordomo de la parroquia de Calzada de Calatrava, 469 maravedíes (los réditos pendientes) y 18.750 maravedíes (el principal). Esta operación significó la anulación del censo de 1623, lo que permitió la liberación del bien hipotecado después de llegar a un acuerdo con la cofradía. La redención, que tuvo lugar 77 años después de la concesión, pudo haber sido impulsada por una venta del bien, un acuerdo para liquidar la deuda o una reforma incipiente. Esto muestra cómo las partes intentaban resolver contratos obsoletos. Pese a los pagos acumulados durante varias décadas, el principal no se amortizaba con los réditos, por lo que fue indispensable devolverlo en 1700 para anular el censo.

La estructura social del siglo XVIII estaba estrechamente vinculada con la economía de los censos de ese periodo. La cofradía de Nuestra Señora de la Asunción, por ejemplo, se sostenía gracias a estas rentas. Sin embargo, la presión por modernizar las propiedades agrícolas y la irregularidad en los pagos propiciaron su declive gradual. La redención en casos como el de Calzada de Calatrava presagia este cambio, a pesar de que los censos perpetuos no se eliminaron totalmente hasta el siglo XIX con las desamortizaciones (por ejemplo, la de Mendizábal en 1836). Este ejemplo muestra cómo los censos, en vez de ser inflexibles, se ajustaron a las demandas económicas y jurídicas de una España en proceso de cambio, dejando un legado complicado en la historia del país desde el punto de vista religioso y financiero.