Era un otoño de 1831 frío y seco, tras aquel verano en que el sol pareció oscurecerse y enfriarse el mundo de golpe. En Almagro. La lluvia hacía años que no aparecía y la siembra la necesitaba cuanto antes. María Candelas Carabantes andaba con dificultad, una mañana temprano, por la Plaza Mayor. Iba acompañada de uno de sus hijos. Había llevado la mayor parte de su vida (desde 1785, casi medio siglo de servicio) trabajando como lavandera en el Sacro Convento de Calatrava. Fueron muchos los días lidiando con jabón y agua para que la vestimenta de los freires luciera impecable.

Hacía unos años, no puedo especificar cuántos, que su marido Pedro Fernández Rubio había fallecido, siendo guarda de una de las muchas dehesas de la Orden de Calatrava. Un trabajo duro, recorriendo caminos y enfrentándose con los lobos que bajaban hacia el castillo de Salvatierra desde el pico de La Atalaya. El matrimonio no tenía suficiente para llevar una vida normal, por lo que María tomó la decisión de trabajar de lo que sabía: lavar en el Sacro Convento. Pero en este año, María decidió dejar de trabajar, al comprobar que sus manos no respondían, siéndole imposible levantar y cargar el peso de la ropa.

Sin marido y sin sueldo, no le quedó más remedio que pedir limosna en la puerta de la iglesia de San Bartolomé. Aunque sus hijos le apoyaban en lo que podían, no era suficiente para sobrevivir. Fue entonces cuando decidió no seguir así y reclamar lo que consideraba que era suyo a la Orden de Calatrava.

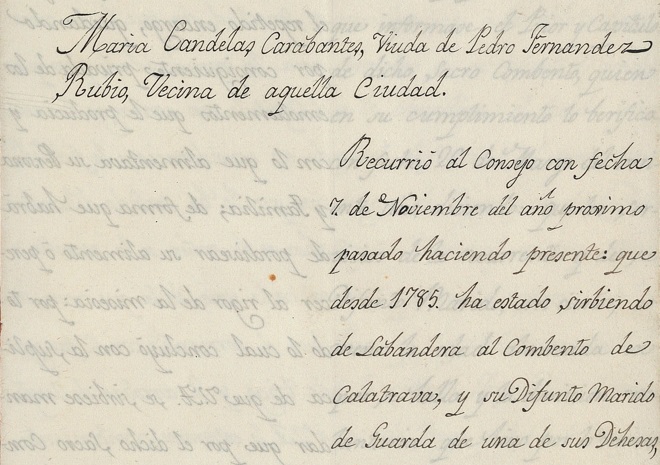

Con la ayuda de un escribano, redactó una petición el 7 de noviembre de 1831, dirigida al Consejo de Órdenes Religiosas, restablecido por Fernando VII tras finalizar la guerra contra los franceses. No se anduvo con rodeos: su estado era «deplorable y triste», habiendo días donde no le era posible llevarse nada a la boca. Y eso ocurría tras décadas de servicio fiel al convento. Terminaba el escrito pidiendo que se hiciera justicia y le concedieran doce fanegas de trigo y cuatro arrobas de aceite al año. Esto sería suficiente para poder vivir dignamente y no tener que pordiosear por las esquinas.

Una vez llegada a Madrid la solicitud, el Consejo solicitó un informe al Prior del Sacro Convento, Andrés (el último en ocupar el cargo). Para elaborarlo, éste convocó en Capítulo a los freires más antiguos de la institución, denominados ancianos: Malfeito, Acha, Castillejo, Solánez, Oviedo y Mesía.

—¿Qué sabemos de esta mujer? —preguntó el Prior sobre el papel.

—Que es verdad lo que dice —respondió Malfeito sin mucha ceremonia—. Lleva más de cuarenta años en el lavadero. Cumplidora como pocas.

—El marido también fue hombre serio —añadió Fray Acha—. Los hijos la ayudan, pero no les llega.

Los freires determinaron que una servidora como María no debía seguir mendigando; por lo que determinaron concederle la mitad de lo solicitado: seis fanegas de trigo y dos arrobas de aceite anuales y de por vida. El escrito de aceptación lo firmaron todos, resolviendo un caso que hoy entenderíamos como pensión de jubilación.

La orden definitiva desde Madrid llegó a Almagro en abril de 1832. Los criados del convento dieron a María Candelas la noticia definitiva. Ella, al leérsela, asintió con la cabeza y se limpió las lágrimas con un pañuelo negro que sacó de su vestido. Era la mitad de lo que pidió, pero suficiente para pasar a vivir con dignidad, después de haber trabajado día a día toda su vida.

Este relato se basa en el expediente original de la petición de María Candelas Carabantes al Consejo de Órdenes, fechado en noviembre de 1831, donde se detalla su servicio desde 1785 y la resolución favorable en 1832.