En la España de la guerra y de la postguerra, donde la justicia se confundía con castigo y la obediencia podía ser traición, hubo un hombre que eligió no odiar. Su nombre era Manuel Alcaide Viso, y su historia, tejida entre expedientes, testimonios y silencios, aún resiste al olvido. Era socialista. Presidente de la UGT. Fundador de la Casa del Pueblo en Calzada de Calatrava. Su biografía, en 1936, era una condena escrita antes del juicio. Pero lo que hizo —y lo que no hizo— lo convirtió en algo más que un acusado. Lo convirtió en testigo de humanidad.

Como ya he dicho en los relatos anteriores, el 18 de julio de 1936, recibió una orden oficial: detener a Felicidad de León, falangista local. Lo hizo. Entró en su casa junto a un funcionario y una pareja de la Guardia Civil. Encontraron una carta de Primo de Rivera, cartuchos, una escopeta. Pruebas suficientes para, en esos tiempos revolucionarios, justificar una ejecución. Pero Manuel no las usó. No las mencionó. No las entregó. No fue omisión. Fue compasión. Porque sabía que, en ese momento, cualquier símbolo podía convertirse en sentencia.

Durante los meses siguientes, Manuel se convirtió en un muro contra el descontrol. Protegió a personas amenazadas, impidió que milicianos sacaran presos con fines oscuros, rompió listas de ejecución, se enfrentó a extremistas “con pistola en mano”. Salvó vidas. Todas respirando gracias a él. Francisco Miranda, Pablo Morales, Primitivo de la Morena, José Alañón, Virgilio Caballero, Lorenzo Imedio… nombres que sobrevivieron porque Manuel se interpuso entre ellos y la muerte.

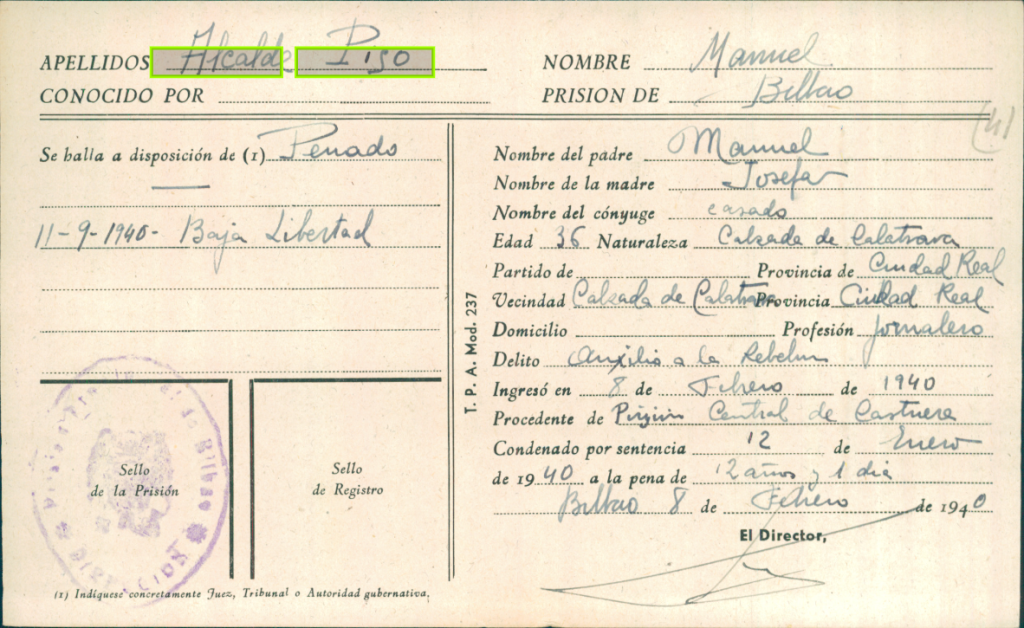

Y cuando el Consejo de Guerra lo absolvió en 1939, parecía que la historia le daba la razón. Pero no. La Auditoría del Ejército anuló la sentencia. Lo acusaron de auxilio a la rebelión. Por obedecer una orden. Por no prever el fusilamiento. Por no hacer más. El fiscal pidió doce años y un día. El tribunal aceptó. El 26 de enero de 1940, Manuel fue arrestado. El 27, se le comunicó la condena. Le restaban diez años, siete meses y catorce días.

Pero no todos los despachos eran iguales. En Ciudad Real, la Comisión Provincial de Examen de Penas —una institución creada para revisar sentencias impuestas durante la represión franquista y valorar si se ajustaban a criterios de justicia y proporcionalidad— recibió su expediente. Lo leyeron. Lo escucharon. Y vieron algo distinto. Sí, era propagandista de izquierdas. Pero también había salvado vidas. Había enfrentado el odio. Había actuado con riesgo. Con coraje. Con humanidad.

El 25 de junio de 1940, propusieron reducir la pena a tres años. No por indulgencia, sino por justicia. Reconocieron que Manuel había librado de la muerte a varias personas, que había roto listas de ejecución y que su conducta durante el dominio republicano había sido ejemplar. El auditor militar de Mérida no confirmó la reducción, pero decretó prisión atenuada en su domicilio hasta que se dictara resolución definitiva. El coronel del Estado Mayor en Badajoz dio su conformidad el 27 de agosto. Y así, el 11 de septiembre de 1940, Manuel Alcaide Viso salió de la Prisión Provincial de Bilbao, donde entró procedente de la prisión de Castuera. No por absolución. No por olvido. Sino por una pausa en la condena. Una tregua en la historia.

Pero en Calzada, los nombres de quienes vivieron gracias a él seguían y siguen contándose. De padres a hijos. De vecinos a generaciones. Porque hay gestos que no se archivan. Hay decisiones que no se olvidan. Manuel no fue mártir ni héroe. Fue un hombre que eligió proteger. Que obedeció una orden, pero no al odio. Que salvó vidas sin pedir nada a cambio. Su sentencia fue firme. Pero su memoria, no.

Porque en los márgenes del expediente, donde la tinta se mezcla con la conciencia, hay una verdad que resiste: que incluso en los tiempos más oscuros, hubo quienes eligieron la luz. Y así, entre márgenes y silencios, la historia de Manuel Alcaide Viso sigue viva. No por lo que hizo. Sino por lo que se negó a hacer.

Hoy, tantos años después, cuando las heridas de aquella España aún se dibujan en los márgenes de la historia, Manuel Alcaide Viso merece algo más que el silencio. Merece que su nombre se pronuncie con respeto. Que su gesto de humanidad sea recordado. Que su memoria se convierta en ejemplo. Porque en tiempos donde la violencia era norma, él eligió la compasión. Porque salvó vidas sin pedir nada. Porque rompió listas de muerte y enfrentó el odio con dignidad. Calzada de Calatrava debería honrarlo. Con una placa, con un acto, con un relato que se enseñe. No para glorificarlo, sino para reconocer que, incluso en los momentos más oscuros, hubo quienes eligieron la luz.

Y esa luz, la que él encendió, aún puede alumbrar el presente.